トライアスロンをやる上で、何といっても一番お金がかかるのが自転車です。

下は10万前後から、上は100万円を超えるものまでと価格帯は広いですが、いずれにしても趣味のスポーツで使う道具としては、かなりの高価な買い物であることは間違いないでしょう。

私がトライアスロンに出会って初めてロードバイクを買ったのは、高校1年の時でした。

トライアスロンをやろうと思い立ったはいいものの、「はっ!自転車を買わなければ!」と気づいた時には茫然としたものです。

結局右も左もわからないまま、近くの自転車屋さんで渡されたカタログの中から、なんとか手の届くパナソニックのロードバイクを買いました。

20年以上前の話になりますが。

トライアスロンにおける自転車選びは、奥深くもあり楽しいものなのですが、初めての場合には分からないことだらけだと思います。

カーボンフレームだの、ディープリムだの、ディスクブレーキだのと聞いたことがあるようなないような怪しげな用語が並べられ、一体どこがどう違って値段が10万も違うんだ、と首を傾げてしまいます。

というわけで、トライアスロンのために初めてバイクを買うという方のために、まず最初にこれだけは知っておきたいというポイントをまとめてみました。

それほど長くないので、ぜひ最後までお読みいただければと思います。

唐突ですが、ロードバイクとトライアスロンバイクの違いについて

トライアスロンのために自転車選びをしていると、必ず出てくるのが、ロードバイクとトライアスロンバイクっていったい何が違うんだ?という疑問ではないでしょうか。

ロードバイクというのはご存知の通り、

- タイヤが細くて高圧

- 前傾姿勢を取りやすく、軽量なフレーム設計

- ドロップハンドル

というのがざっくりした定義になっています。

ではトライアスロンバイクはどう違うのでしょうか。

それを語るには、トライアスロン独特のレギュレーション(ルール)である、「ドラフティング」について触れる必要があります。

ロードバイクを使用したロードレース、例えばその最高峰がツール・ド・フランスですね。

ロードレースはああ見えてチームスポーツで、複数人で縦に並んで走行することで、先頭以外の選手の空気抵抗を軽減させ、体力を温存させるということが可能となっています。

これに対してトライアスロンは完全に個人競技であり、「ドラフティング」(ほかの選手の真後ろについて空気抵抗を軽減させること)が原則禁止されています。

ではトライアスロンで空気抵抗を極力減らし、楽に速く走るためにはどうしたらいいのか。

そこで各自転車メーカーが開発したのが、トライアスロンバイクなのです。

トライアスロン用と並んでTT(タイムトライアル)バイクというのも出てきますが、TTも同じように単独で走行する競技であり、ほぼ同等の設計であると考えていただいて良いと思います。

具体的にトライアスロンバイクの特徴としては、

- より前傾姿勢が取りやすくなっている(トップチューブが短めで、DHバーと呼ばれる独特のハンドルが付いている)

- フレームやフォークがエアロ形状になっている(横から見ると太く、前から見ると細い、空力を特に考慮した設計)

という点になります。

おおそれならトライアスロンバイクの方がいいじゃないか、と思うかもしれませんが、トライアスロンバイクは基本的にかなり高額になります。

完成車で30万円を下回るものはなかなか見つからないと思います。

価格のこともありますが、初めての自転車選びでトライアスロンバイクを選ぶ必要があるかと言えば、その必要性はないと言っていいと思います。

前傾姿勢を取るためのDHバーは、ロードバイクのハンドルにも取り付けることができますし、フレームのエアロ形状による恩恵は、まずは初心者レベルであればそこまで気にしなくていい程度だと思います。

そもそも自転車の空気抵抗は、乗る人の空気抵抗に比べればはるかに小さいのです。

まずはトライアスロンバイクじゃなくても、ロードバイクで十分

ロードだろうとトライアスロンだろうと、自転車の選び方は3つの要素でだいたい決まる

ロードバイクにしてもトライアスロンバイクにしても、いろいろ難しいことは抜きにして自転車選びはずばりこの3つで決まります。

- フレームの素材

- コンポーネント

- メーカ

それぞれ簡単に説明します。

フレームの素材

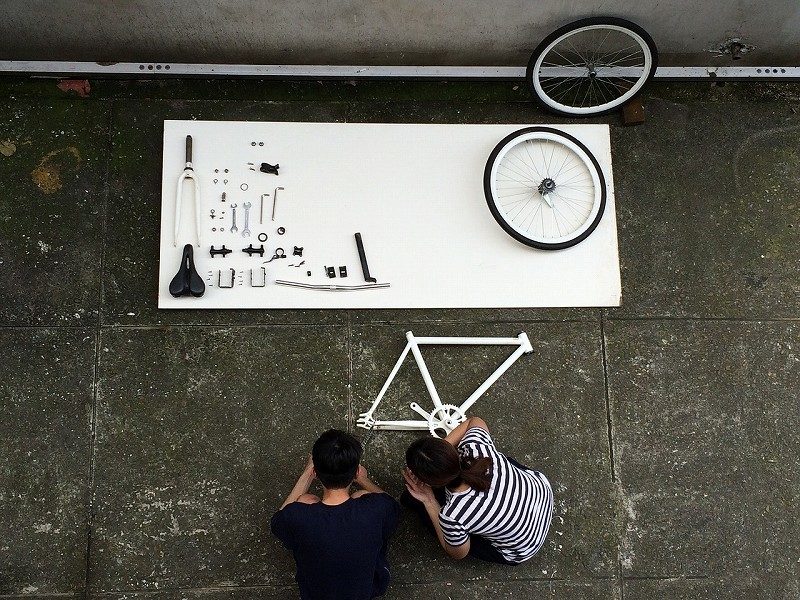

フレームというのはいわばバイクの骨格ですね。

フレームの前側から、前輪の中心(ハブ)に伸びる部分をフォークと言いますが、このフレームとフォークはセットで扱われることが多いです。

フレームとフォークの素材として、上位から順に、

- カーボン

- アルミ

- クロモリ

があります。

レース用自転車は基本的にカーボンかアルミです。

素材の優劣は剛性と重量で語られることが多く、カーボンが最も軽量で一般的に高価なフレームとなっています。

剛性についてはアルミフレームの方が頑丈で扱いやすいですが、例えばカーボンと言ってもその中にもグレードがあったり、また厚みや断面形状などの設計も踏まえると、アルミフレームとカーボンフレームのどちらの剛性的に優位かというのは一概には言えないものだと思います。

コンポーネント

最初分かりにくいのがこのコンポーネントというやつです。

フレームとフォーク、サドル、タイヤ、ハンドルなどを除いた細々としたパーツをひっくるめて「コンポーネント」と呼びます。

これらはセットで扱われることが多く、またメーカによってグレード分けされており、グレードによって価格が大きく変わってきます。

コンポーネントのメーカは、まずはシマノ1択で良いと思います。

カンパニョーロなどの海外メーカもありますが、国内メーカであるシマノの方が、部品の調達やメンテナンスの面で非常に有利です。

シマノのグレードでは、上位から順に、

- デュラエース

- アルテグラ

- 105

- ティアグラ

- ソラ

がありますが、トライアスロンを始めるのであれば、まずはティアグラを最低ラインと考えるべきだと思います。

メーカ

トライアスロンバイクとなるとある程度限られますが、ロードバイクであればメーカはそれこそたくさんあります。

もちろんメーカによって性能面での強み弱みや、特徴があったりするわけですが、メーカ選びはまずは価格と見た目で良いと思います。

フレーム素材とコンポが同等のグレードだとして、各価格帯で代表的なメーカには以下のようなものがあります。

比較的安価なメーカ

Giant(ジャイアント)、MERIDA(メリダ)、FELT(フェルト) など

平均的な価格帯のメーカ

TREK(トレック)、Cannondale(キャノンデール)、KUOTA(クオータ) など

高価でハイグレードなメーカ

COLNAGO(コルナゴ)、ORBEA(オルベア)、CERVELO(サーヴェロ) など

価格帯については他の要素も絡むので、あくまでざっくりとしたイメージとして捉えて下さい。

バイク選びの基本は「フレーム素材」「コンポーネントのグレード」「メーカ」である

ロードバイク、トライアスロンバイクのフレーム/コンポ/価格帯の関係と選び方

ロードバイクを初めて買う場合、人それぞれだとは思いますが、だいたい10万~30万円くらいの予算が一般的なのではないかと思います。

フレーム素材と、シマノのコンポーネントグレード(完成車30万円くらいまでで買えるティアグラと105を想定)の組み合わせと、完成車での価格帯の関係はだいたい以下のようになると思います。

① アルミ + ティアグラ = 10~20万

② アルミ + 105 = 15~25万

③ カーボン + ティアグラ = 15~25万

④ カーボン + 105 = 20万~30万(もちろんフレームによっていくらでも高価になりますが)

いくらでも安く済ませることはできると思いますが、あまりケチってもすぐに新しい自転車が欲しくなるので、まずは①を最低ラインにしたいところです。

一方で、最初からあまり高価なものを求め過ぎない方が良いとも思います。

初心者レベルだとあまり違いが出ないので勿体ないという面もありますし、そこそこのものに抑えておいた方が、次に自転車を買う時にグレードアップする楽しみが広がります。

では表の①から④についてそれぞれ軽く触れたいと思います。

①については、性能面では正直どのメーカでもあまり差は無いかと思います。

GIANTやFELTなどがコストパフォーマンスに優れます。

初めてのバイクとしては、このランクでも問題ないと思います。

②については、コンポを105にグレードアップしたパターンです。

コンポの違いはフレームなどに比べて見た目に分かりにくいですが、快適性が大きく違います。

例えばギアの切り替わり(=変速)のスムースさ。

実感しないことには伝わりにくいと思いますが、例えば低いグレードのものが「ガチャ、ガチャ」という感じだとすると、高いグレードのものは「スチャ、スチャ」という感じです。

滑らかな変速はストレスが軽減され、気持ちよささえ感じます。

さすがに一般の競技者がデュラエースにする意味はほとんどないと思いますが、105やアルテグラへのグレードアップは一定の価値があると思います。

ただタイムに大きく影響するかというと、なかなか目に見える差にはならないかと思います。

③については、予算は押さえたいけど、どうしてもカーボンフレームがいいという人におすすめです。

カーボンフレームの最大の特徴はその軽さです。

初めてカーボンフレームの自転車を持ち上げた時には感動したものです。

カーボンとアルミの剛性の良し悪しについては前述したように一概には言えませんが、私は現在カーボンフレームを使用しており、カーボンの軽快な乗り心地が好きです。

次回買い替える時もカーボンフレームがいいなあとは思っているのですが、その際はもう一度アルミフレームも真剣に検討してみるのもいいかな、という気もしています。

④については、初心者としてはこれが上限レベルと考えてよいと思います。

今後コンスタントにレースに出場したり、本格的にトライアスロンをやる場合にはこのクラスは妥当なレベルと言えます。

レース会場にいると、参加者と自転車をついつい見比べてしまいますが、レース慣れしていそうな参加者はほとんどがこのクラス以上の自転車を使っています。

フレームとコンポの組み合わせは、予算と、何を重要視するかがポイント

初めてのロードバイク購入後にぜひとも欲しいもの

自転車が手に入ると関連グッズがいろいろと欲しくなるところですが、「これはおすすめしたい!」というものを2つだけ、紹介します。

トピーク フラッシュスタンドスリム

長くレース用バイクを所持していますが、これと出会ったのはつい最近のことです。

昨今SNSなどで自分の自転車の写真を撮る機会が増えましたが、その写真撮影の際の必需品ともいえるものです。

ママチャリやMTBなどは、自転車を立てておくためのスタンドがついていますが、ロードバイクなどにはついていません。

なのでこれまではいつも壁などに立てかけるしかなかったのですが、トピーク フラッシュスタンドスリムなら簡単に持ち運べてさっと自転車を立てることができます。

まずはこちらの記事をご覧いただければと思います。

ミノウラ バイクハンガー4R

ロードバイクを購入して最初に直面する問題、それが「バイクの置き場所問題」です。

高価なロードバイクは屋外に置いておくのは防犯上も環境的にもNGです(私は2度も自転車の盗難に遭ったことがあります…)。

かといって家の中で保管すると、動線は阻害されるし部屋は狭くなるし、家族には疎まれるし、となかなか良い解が見つかりません。

そこでこれです。ミノウラのバイクハンガー。

あなたの「バイク置き場所問題」をすっきり解消してくれます。

トライアスロン初心者のバイク選びは、自転車を選ぶ前にショップを選びましょう

トライアスロンで使うバイクを買う前に、押さえておきたい選び方のポイントを紹介しました。

初めての自転車選びに、この記事を参考にしていただけたら幸いです。

最後に1点。

自転車選びも大事ですが、特に初心者の場合、それ以前に信頼できる自転車屋さんを選ぶ方が先決かも知れません。

ロードバイクを扱うショップは今やそこら中にありますが、ショップにも良し悪しがあります。

自転車の組み立てや整備を専門的に学んできた人でもない限り、トラブルやアップグレードなどで誰かに相談したいという時が必ずやってきます。

そんな時に頼れるような、親切で知識と技術が確かなショップを1つ見つけておくと安心です。

まとめると、初めての自転車選びは、

- 良いショップを見つける

- 予算を決める

- 予算の中で「フレーム素材」「コンポーネント」「メーカ」を決める

という手順になります。

ここまで決めておけば、後はおのずと決まってきます。

さあ初めての自転車が決まったら、後は乗り倒して楽しむだけです。

あなたとあなたのバイクに行く先には、無限の可能性が広がっています。